- 注册

- 2014/11/04

- 帖子

- 25

- 获得点赞

- 0

- 声望

- 0

《四圣心源》、《圆运动的古中医学》这两本书比较火,喜欢研究中医的朋友对两书都或多或少的有所了解,我也推荐了很多中医初学者从这两本书开始开始,书中观点新颖,理论扎实,以“脾”为后天之本为核心,系统的阐述了人体气血左升右降,周而复始的循环运动模式,可以说这种理论并非书中作者首创,早在《黄帝内经》,已经阐述了关于人体“上者右行,下者左行,左右周天”的运行规律,但这里我们需要搞清楚的不能仅限于此,我们需要搞清楚气血上、下、左、右、背后,人体经络的运动规律,比如,常常有人说自己肝气郁滞,说自己胃气逆,那么,肝气究竟被“谁”所郁?,胃气又因何而逆呢?我认为不搞清楚这背后的本质,治病就是在抹石头过河,撞运气,摸到了是运气,摸不到属正常,古人通过不断的尝试、验证、总结,为后人留下了一套宝贵经验,通过经络学,通过五行学。。形成了一套严密的理论体系。

本文旨在理论探讨,使中医初学者能从中有所收获,不当之处,恳请批评指正。

《黄帝内经素问》:

“帝曰:善。论言,天地者,万物之上下,左右者,阴阳之道路,未知其所谓也?”

“帝曰:动静何如?岐伯曰:上者右行,下者左行,左右周天,余而复会也。”

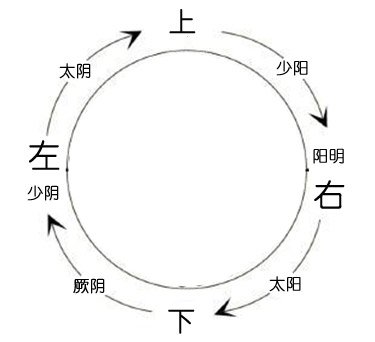

上为天,下为地,左为阴,右为阳,阴从左升,阳从右降,升极则降,降极则升,形成一个周天圆运动。。

“帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也?岐伯曰:上下有位,左右有纪。少阳之右,阳明治之,阳明之右,太阳治之,太阳之右,厥阴治之,厥阴之右,少阴治之,少阴之右,太阴治之,太阴之右,少阳治之。此所谓气之标,盖南面而待之也。故曰:因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。”

“少阳之右,阳明治之”,这句话该如何理解?左右为阴阳,经络分手足,手少阳自左升,足少阳自右降,显然,少阳之右,指足少阳而言,足少阳胆经逆而不降,需要治阳明,即足阳明胃经,结论:如果胆逆,需要先治胃,平胃逆。厥阴之右(手厥阴),需要治少阴(手少阴)。

“少阳之右,阳明治之。 ”足太阳胆经逆,治足阳明胃经

“阳明之右,太阳治之。” 足阳明胃经逆,治足太阳膀胱经。

“太阳之右,厥阴治之。” 足太阳膀胱经逆,治手厥阴心包经。

“厥阴之右,少阴治之。” 手厥阴心包经逆,治手少阴心经。

“少阴之右,太阴治之。” 手少阴心经逆,治手太阴肺经。

“太阴之右,少阳治之。” 手太阴肺经逆,治足少阳胆经。

此条文针对下而言,即右侧降路的运行规律。

那么,胃逆的直接原因找到了吗?

那么对于左侧升路“上”而言,运行规律又是如何呢?

“岐伯曰:所谓上下者,岁上下见阴阳之所在也。左右者,诸上见厥阴,左少阴,右太阳,见少阴,左太阴,右厥阴,见太阴,左少阳,右少阴,见少阳,左阳明,右太阴,见阳明,左太阳,右少阳,见太阳,左厥阴,右阳明。所谓面北而命其位,言其见也。”

左少阴,指足少阴肾经,足少阴肾经从下至上,主从左升。

右太阳,指足太阳膀胱经,足太阳膀胱经从上至下,主从右降。

上见厥阴,指足厥阴肝经,足厥阴肝经从下至上,主从左升(上)。

“上见厥阴,左少阴,右太阳”,即,足厥阴上行(顺)之路为足少阴,后退(逆)之路为足太阳。

“见少阴,左太阴,右厥阴”, 即,足少阴上行之路为足太阴,后退之路为手厥阴。

“见太阴,左少阳,右少阴”, 既,足太阴上行之路为手少阳,后退之路为手少阴。

“见少阳,左阳明,右太阴”, 既,手少阳上行之路为手阳明,后退之路为手太阴。

“见阳明,左太阳,右少阳”, 既,手阳明上行之路为手太阳,后退之路为足太阳。

“见太阳,左厥阴,右阳明”, 既,手太阳上行之路为足厥阴,后退之路为足阳明。

那么,肝气郁滞的直接原因找到了吗?

“帝曰:何谓下?岐伯曰:厥阴在上,则少阳在下,左阳明,右太阴,少阴在上,则阳明在下,左太阳,右少阳,太阴在上,则太阳在下,左厥阴,右阳明,少阳在上,则厥阴在下,左少阴,右太阳,阳明在上,则少阴在下,左太阴,右厥阴,太阳在上,则太阴在下,左少阳,右少阴。所谓面南而命其位,言其见也。”

此条文说明了肝脾肾主升,心肺主降,升决定降的本质规律。同时阐述了经络上升及下降的内在动力关系。

“厥阴在上,则少阳在下,左阳明,右太阴”

足厥阴肝经升,则足少阳胆经降,则手阳明可升,足太阴肺经可降,(胆降生大肠,胆逆克肺)

“少阴在上,则阳明在下,左太阳,右少阳”

足少阴肾经升,则足阳明胃经降,则手太阳小肠经可升,足少阳胆经可降。(胃经降生小肠,胃经逆克胆)

“太阴在上,则太阳在下,左厥阴,右阳明”

足太阴脾经升,则足太阳膀胱经降,则足厥阴肝经可升,足阳明胃经可降。(膀胱降生肝,膀胱经逆克胃)

“少阳在上,则厥阴在下,左少阴,右太阳”

手少阳三焦经升,则收厥阴心包经降,则手少阴肾经可升,足太阳膀胱经可降。(心包经降生肾,心包经逆克膀胱),需要特别指出,心包相火不降,则肾经动力不足,郁而不升,因此对于肾阳虚的患者来说,降心包经是核心。

“阳明在上,则少阴在下,左太阴,右厥阴”

手阳明大肠经升,则手少阴心经降,则足太阴脾经可升,手厥阴心包经可降。(心经降生脾,心经逆克心包)

“太阳在上,则太阴在下,左少阳,右少阴”

手太阳小肠经升,则手太阴肺经降,则手少阳三焦经可升,手少阴心经可降。(肺经降生三焦,肺经逆克心)

至此,我们也得到了人体升降的关键枢纽,既脾为升之枢纽,膀胱为降之枢纽,而“太阴在上,则太阳在下”则进一步明确了,脾经升是膀胱经降的决定因素,在某种程度上印证了,清朝御医、《四圣心源》的作者,黄元御,注重脾为后天,以“脾”为核心中医学术思想,但其以“胃”为降之枢纽的观点,应该予以否定。

本文旨在理论探讨,使中医初学者能从中有所收获,不当之处,恳请批评指正。

《黄帝内经素问》:

“帝曰:善。论言,天地者,万物之上下,左右者,阴阳之道路,未知其所谓也?”

“帝曰:动静何如?岐伯曰:上者右行,下者左行,左右周天,余而复会也。”

上为天,下为地,左为阴,右为阳,阴从左升,阳从右降,升极则降,降极则升,形成一个周天圆运动。。

“帝曰:愿闻天道六六之节盛衰何也?岐伯曰:上下有位,左右有纪。少阳之右,阳明治之,阳明之右,太阳治之,太阳之右,厥阴治之,厥阴之右,少阴治之,少阴之右,太阴治之,太阴之右,少阳治之。此所谓气之标,盖南面而待之也。故曰:因天之序,盛衰之时,移光定位,正立而待之,此之谓也。”

“少阳之右,阳明治之”,这句话该如何理解?左右为阴阳,经络分手足,手少阳自左升,足少阳自右降,显然,少阳之右,指足少阳而言,足少阳胆经逆而不降,需要治阳明,即足阳明胃经,结论:如果胆逆,需要先治胃,平胃逆。厥阴之右(手厥阴),需要治少阴(手少阴)。

“少阳之右,阳明治之。 ”足太阳胆经逆,治足阳明胃经

“阳明之右,太阳治之。” 足阳明胃经逆,治足太阳膀胱经。

“太阳之右,厥阴治之。” 足太阳膀胱经逆,治手厥阴心包经。

“厥阴之右,少阴治之。” 手厥阴心包经逆,治手少阴心经。

“少阴之右,太阴治之。” 手少阴心经逆,治手太阴肺经。

“太阴之右,少阳治之。” 手太阴肺经逆,治足少阳胆经。

此条文针对下而言,即右侧降路的运行规律。

那么,胃逆的直接原因找到了吗?

那么对于左侧升路“上”而言,运行规律又是如何呢?

“岐伯曰:所谓上下者,岁上下见阴阳之所在也。左右者,诸上见厥阴,左少阴,右太阳,见少阴,左太阴,右厥阴,见太阴,左少阳,右少阴,见少阳,左阳明,右太阴,见阳明,左太阳,右少阳,见太阳,左厥阴,右阳明。所谓面北而命其位,言其见也。”

左少阴,指足少阴肾经,足少阴肾经从下至上,主从左升。

右太阳,指足太阳膀胱经,足太阳膀胱经从上至下,主从右降。

上见厥阴,指足厥阴肝经,足厥阴肝经从下至上,主从左升(上)。

“上见厥阴,左少阴,右太阳”,即,足厥阴上行(顺)之路为足少阴,后退(逆)之路为足太阳。

“见少阴,左太阴,右厥阴”, 即,足少阴上行之路为足太阴,后退之路为手厥阴。

“见太阴,左少阳,右少阴”, 既,足太阴上行之路为手少阳,后退之路为手少阴。

“见少阳,左阳明,右太阴”, 既,手少阳上行之路为手阳明,后退之路为手太阴。

“见阳明,左太阳,右少阳”, 既,手阳明上行之路为手太阳,后退之路为足太阳。

“见太阳,左厥阴,右阳明”, 既,手太阳上行之路为足厥阴,后退之路为足阳明。

那么,肝气郁滞的直接原因找到了吗?

“帝曰:何谓下?岐伯曰:厥阴在上,则少阳在下,左阳明,右太阴,少阴在上,则阳明在下,左太阳,右少阳,太阴在上,则太阳在下,左厥阴,右阳明,少阳在上,则厥阴在下,左少阴,右太阳,阳明在上,则少阴在下,左太阴,右厥阴,太阳在上,则太阴在下,左少阳,右少阴。所谓面南而命其位,言其见也。”

此条文说明了肝脾肾主升,心肺主降,升决定降的本质规律。同时阐述了经络上升及下降的内在动力关系。

“厥阴在上,则少阳在下,左阳明,右太阴”

足厥阴肝经升,则足少阳胆经降,则手阳明可升,足太阴肺经可降,(胆降生大肠,胆逆克肺)

“少阴在上,则阳明在下,左太阳,右少阳”

足少阴肾经升,则足阳明胃经降,则手太阳小肠经可升,足少阳胆经可降。(胃经降生小肠,胃经逆克胆)

“太阴在上,则太阳在下,左厥阴,右阳明”

足太阴脾经升,则足太阳膀胱经降,则足厥阴肝经可升,足阳明胃经可降。(膀胱降生肝,膀胱经逆克胃)

“少阳在上,则厥阴在下,左少阴,右太阳”

手少阳三焦经升,则收厥阴心包经降,则手少阴肾经可升,足太阳膀胱经可降。(心包经降生肾,心包经逆克膀胱),需要特别指出,心包相火不降,则肾经动力不足,郁而不升,因此对于肾阳虚的患者来说,降心包经是核心。

“阳明在上,则少阴在下,左太阴,右厥阴”

手阳明大肠经升,则手少阴心经降,则足太阴脾经可升,手厥阴心包经可降。(心经降生脾,心经逆克心包)

“太阳在上,则太阴在下,左少阳,右少阴”

手太阳小肠经升,则手太阴肺经降,则手少阳三焦经可升,手少阴心经可降。(肺经降生三焦,肺经逆克心)

至此,我们也得到了人体升降的关键枢纽,既脾为升之枢纽,膀胱为降之枢纽,而“太阴在上,则太阳在下”则进一步明确了,脾经升是膀胱经降的决定因素,在某种程度上印证了,清朝御医、《四圣心源》的作者,黄元御,注重脾为后天,以“脾”为核心中医学术思想,但其以“胃”为降之枢纽的观点,应该予以否定。

附件

-

15.1 KB 查看: 40