抽空整理了郝万山老师发表在《中国自然医学杂志》的文章。。

===============================

中医药学讲座(一)

中国自然医学杂志1999年11月第1卷第1期

第一讲 中医药学怎样看待人与自然

编者按

在世界自然医学的研究领域,人们越来越青睐发源于中国的中医药学。中医药学既有丰富多采的健身强体、防治疾病的有效手段和经验,又有完整系统的独特的理论体系和思维方法。她用物理的手段和天然的动、植物、矿物,来纠正人体的健康失调,基本没有污染,也较少毒副作用。她不仅为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献,而且也逐渐成为全人类健康的益友。

因此本刊开辟“中医药学讲座”专栏,特邀有关专家撰稿,以系统介绍中医药学的基本知识和研究进展

在我们这个星球上,人类是最有智慧、最具有好奇心的高等动物,正是由于这种好奇心的驱使,才使人类利用自己的聪明才智,对一切未知事物和人类与大自然的奥秘,都进行着不懈的研究与探索,其中关于生命起源和人类起源的问题,关于人和大自然的关系问题,关于人类怎样防病治病和怎样才能健康长寿的问题,大概从人类出现之时起,就已经成了人们所关注的研究课题。

当伟大的马克思主义哲学家恩格斯,综合研究了近代自然科学的研究成果,得出了“生命是整个自然的结果”这样一个科学结论时,已经是19世纪中晚期的事了。

而在此以前两千多年,中医药学的奠基著作《黄帝内经》,竟有不谋而合的类似论断,这就是《黄帝内经·素问·宝命全形论》所说的“人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人,人能应四时者,天地为之父母”,“人以天地之气生,四时之法成”,《至真要大论》所说的“天地合气,六节分而万物化生矣”。也就是说,中国古人认为,人类和万物都是由天地之气化育而生成的,人类和万物都是大自然的子女,大自然则是人类和万物的父母。其精神和恩格斯所说的“生命是整个自然的结果”,显然是一致的。

生命经验告诉我们,子女象父母,从外观貌象到内在气质,从行路步态到语言发音,无处不相似,这是生物遗传的结果。那么人类作为大自然的子女,大自然给了人类一些什么样的“遗传”信息呢?

现代自然科学家认为,物质、能量、信息是构成宇宙的三大要素,我们不妨也从这三个要素来看看人和大自然的关系。

从物质构成来看,人体各种元素的含量比例和地壳中各种元素的含量比例是一致的,当某些地区的土壤中缺乏某些微量元素时,生活在这些地区的人,身体中也相应的缺乏某些微量元素,于是就可能造成某些地方病的发生。反之,当土壤中某些元素过多时,也会造成当地人体中这些元素过多,从而也可能导致另外的地方病。

这些物质构成方面的一致性,是地球人与大地母亲有“亲缘关系”的明证。从能量来源来看,人体所需的氧气,主要来自于地球的大气层,

人体所需的饮食物,皆由大地所化生,这又是人类与大自然息息相关的体现。从信息活动规律来看,人体生理活动和病理变化的昼夜节律、七日节律、月节律、四季节律、乃至年节律等,则和地球的自转和公转周期、月球的绕地运动周期等相关。可见人体生命信息的调控,也同样受着大自然的支配。

当我们从物质构成、能量来源、信息调控三个方面,以无可辩驳的事实说明了人与自然密切相关后,再去看待中医药学所说的“人与天地相应”的观点,就十分容易理解了。

《黄帝内经·灵枢·岁露篇》所说的“人与天地相参也,与日月相应也”,《素问·六节脏象论》所说的“天食人以五气,地食人以五味……气和而生,津液相成,神乃自生”,讲的都是“天人相应”的观点, 因此中医在研究人体的生理活动和病理变化乃至养生和治疗方法时,总是采用“仰观天文,俯察地理,中知人事”的思路和方法。

也就是说,在研究人体的生理和病理时,并不是孤立地去研究人体局部组织器官的结构、功能和病理变化,而是将人和化育人类的摇篮———天地大自然进行整体统一的研究,

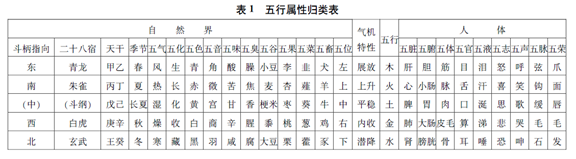

自然界是大宇宙,人体便是小宇宙。于是便有了天有日月,人有阴阳;天有四季人有四肢;天有五行,人有五脏……一类的比拟。即使是研究人体的具体器官的功能和病变,也仍然把人看成一个统一的整体。注重研究器官与器官之间的功能联系,注重治疗局部病变时从整体调节入手。这便是中医“整体观”的体现,而“整体观”则是中医药学的主要特色之一。

不过中医药学在研究自然、研究人体、研究人与自然的关系时,并没有使用“物质”“能量”和“信息”这一类词汇,而是将三者高度概括为一个字———气。

气是物质的,是含有能量的,又是信息的载体。气是构成宇宙、构成大自然、构成人类与万物的唯一要素,

天地之间,六合之内,“唯此一气耳”,“人之生,气之聚也,聚则为生,散则为死”。(《庄子外篇·知北游》)也就是说,气是世界万物的本源,无论是无机物的木火土石,还是生物的草木禽兽,乃至人类,其物质构成的统一基础都是气。

只是由于气的性质、气的量、气的运动状态不同,才构成了千姿百态的生命世界。因此气也就成了沟通人与自然的纽带,研究人与大自然关系的中介。

中医认为,对人体来说,气是构成人体的基本物质,气又是维持人体生命活动的物质基础。把气的运动变化及其所伴随发生的能量转化过程,称之为“气化”,

气化活动的存在是生命存在的基本特征,没有气化就没有生命。而气在人体内又是不断运动的,气的基本运动形式不外是升降出入,正如《素问·六微旨大论》所说:“升降出入,无器不有”,“非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏”,“出入废,则神机化灭;升降息,则气立孤危”。

因此中医正是从促进人体气的生成、调节人体气的运动和变化等方面入手,来改善人体的健康状况,提高机体的防病抗病和康复能力,进而达到使人体健康长寿的目的。所以从某种意义上讲,中医药学是“气”的医学。

中医把人体的根本之气叫元气,把存在于脏腑经络的气叫脏腑之气和经络之气,把运行与血脉的气叫营气,

把防御外邪的气叫卫气,把人体生理活动能力、抗病能力和康复能力叫正气,

把致病因素叫邪气,把饮食营养物叫谷气,

把中药的寒热温凉特性叫四气……

气在中医药学里,几乎是无处不有,无处不在。

谈到气,必然要涉及到气的性质,气的运动,

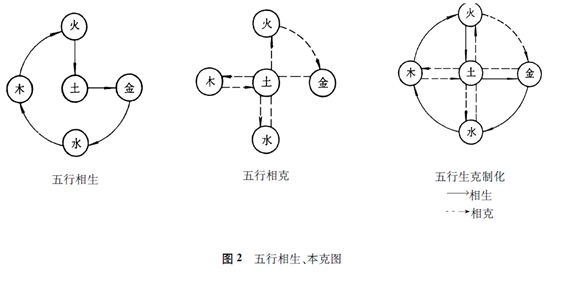

而阐述气的性质和运动变化规律的学说,则是阴阳、五行学说。于是阴阳、五行学说,也就成了中医药学通天、彻地、识人的大道。研究人与自然的关系、研究人与天地之气运动变化的规律、把握中国自然医学的特色,也就必须了解中医的阴阳、五行学说,这就是我们下一讲要谈的内容。

(待续)

===============================

中医药学讲座(一)

中国自然医学杂志1999年11月第1卷第1期

第一讲 中医药学怎样看待人与自然

编者按

在世界自然医学的研究领域,人们越来越青睐发源于中国的中医药学。中医药学既有丰富多采的健身强体、防治疾病的有效手段和经验,又有完整系统的独特的理论体系和思维方法。她用物理的手段和天然的动、植物、矿物,来纠正人体的健康失调,基本没有污染,也较少毒副作用。她不仅为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献,而且也逐渐成为全人类健康的益友。

因此本刊开辟“中医药学讲座”专栏,特邀有关专家撰稿,以系统介绍中医药学的基本知识和研究进展

在我们这个星球上,人类是最有智慧、最具有好奇心的高等动物,正是由于这种好奇心的驱使,才使人类利用自己的聪明才智,对一切未知事物和人类与大自然的奥秘,都进行着不懈的研究与探索,其中关于生命起源和人类起源的问题,关于人和大自然的关系问题,关于人类怎样防病治病和怎样才能健康长寿的问题,大概从人类出现之时起,就已经成了人们所关注的研究课题。

当伟大的马克思主义哲学家恩格斯,综合研究了近代自然科学的研究成果,得出了“生命是整个自然的结果”这样一个科学结论时,已经是19世纪中晚期的事了。

而在此以前两千多年,中医药学的奠基著作《黄帝内经》,竟有不谋而合的类似论断,这就是《黄帝内经·素问·宝命全形论》所说的“人生于地,悬命于天,天地合气,命之曰人,人能应四时者,天地为之父母”,“人以天地之气生,四时之法成”,《至真要大论》所说的“天地合气,六节分而万物化生矣”。也就是说,中国古人认为,人类和万物都是由天地之气化育而生成的,人类和万物都是大自然的子女,大自然则是人类和万物的父母。其精神和恩格斯所说的“生命是整个自然的结果”,显然是一致的。

生命经验告诉我们,子女象父母,从外观貌象到内在气质,从行路步态到语言发音,无处不相似,这是生物遗传的结果。那么人类作为大自然的子女,大自然给了人类一些什么样的“遗传”信息呢?

现代自然科学家认为,物质、能量、信息是构成宇宙的三大要素,我们不妨也从这三个要素来看看人和大自然的关系。

从物质构成来看,人体各种元素的含量比例和地壳中各种元素的含量比例是一致的,当某些地区的土壤中缺乏某些微量元素时,生活在这些地区的人,身体中也相应的缺乏某些微量元素,于是就可能造成某些地方病的发生。反之,当土壤中某些元素过多时,也会造成当地人体中这些元素过多,从而也可能导致另外的地方病。

这些物质构成方面的一致性,是地球人与大地母亲有“亲缘关系”的明证。从能量来源来看,人体所需的氧气,主要来自于地球的大气层,

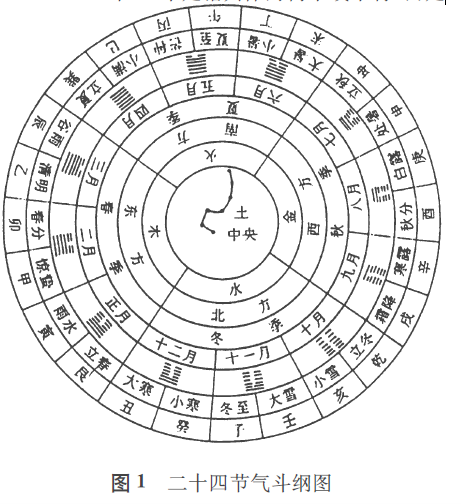

人体所需的饮食物,皆由大地所化生,这又是人类与大自然息息相关的体现。从信息活动规律来看,人体生理活动和病理变化的昼夜节律、七日节律、月节律、四季节律、乃至年节律等,则和地球的自转和公转周期、月球的绕地运动周期等相关。可见人体生命信息的调控,也同样受着大自然的支配。

当我们从物质构成、能量来源、信息调控三个方面,以无可辩驳的事实说明了人与自然密切相关后,再去看待中医药学所说的“人与天地相应”的观点,就十分容易理解了。

《黄帝内经·灵枢·岁露篇》所说的“人与天地相参也,与日月相应也”,《素问·六节脏象论》所说的“天食人以五气,地食人以五味……气和而生,津液相成,神乃自生”,讲的都是“天人相应”的观点, 因此中医在研究人体的生理活动和病理变化乃至养生和治疗方法时,总是采用“仰观天文,俯察地理,中知人事”的思路和方法。

也就是说,在研究人体的生理和病理时,并不是孤立地去研究人体局部组织器官的结构、功能和病理变化,而是将人和化育人类的摇篮———天地大自然进行整体统一的研究,

自然界是大宇宙,人体便是小宇宙。于是便有了天有日月,人有阴阳;天有四季人有四肢;天有五行,人有五脏……一类的比拟。即使是研究人体的具体器官的功能和病变,也仍然把人看成一个统一的整体。注重研究器官与器官之间的功能联系,注重治疗局部病变时从整体调节入手。这便是中医“整体观”的体现,而“整体观”则是中医药学的主要特色之一。

不过中医药学在研究自然、研究人体、研究人与自然的关系时,并没有使用“物质”“能量”和“信息”这一类词汇,而是将三者高度概括为一个字———气。

气是物质的,是含有能量的,又是信息的载体。气是构成宇宙、构成大自然、构成人类与万物的唯一要素,

天地之间,六合之内,“唯此一气耳”,“人之生,气之聚也,聚则为生,散则为死”。(《庄子外篇·知北游》)也就是说,气是世界万物的本源,无论是无机物的木火土石,还是生物的草木禽兽,乃至人类,其物质构成的统一基础都是气。

只是由于气的性质、气的量、气的运动状态不同,才构成了千姿百态的生命世界。因此气也就成了沟通人与自然的纽带,研究人与大自然关系的中介。

中医认为,对人体来说,气是构成人体的基本物质,气又是维持人体生命活动的物质基础。把气的运动变化及其所伴随发生的能量转化过程,称之为“气化”,

气化活动的存在是生命存在的基本特征,没有气化就没有生命。而气在人体内又是不断运动的,气的基本运动形式不外是升降出入,正如《素问·六微旨大论》所说:“升降出入,无器不有”,“非出入,则无以生长壮老已;非升降,则无以生长化收藏”,“出入废,则神机化灭;升降息,则气立孤危”。

因此中医正是从促进人体气的生成、调节人体气的运动和变化等方面入手,来改善人体的健康状况,提高机体的防病抗病和康复能力,进而达到使人体健康长寿的目的。所以从某种意义上讲,中医药学是“气”的医学。

中医把人体的根本之气叫元气,把存在于脏腑经络的气叫脏腑之气和经络之气,把运行与血脉的气叫营气,

把防御外邪的气叫卫气,把人体生理活动能力、抗病能力和康复能力叫正气,

把致病因素叫邪气,把饮食营养物叫谷气,

把中药的寒热温凉特性叫四气……

气在中医药学里,几乎是无处不有,无处不在。

谈到气,必然要涉及到气的性质,气的运动,

而阐述气的性质和运动变化规律的学说,则是阴阳、五行学说。于是阴阳、五行学说,也就成了中医药学通天、彻地、识人的大道。研究人与自然的关系、研究人与天地之气运动变化的规律、把握中国自然医学的特色,也就必须了解中医的阴阳、五行学说,这就是我们下一讲要谈的内容。

(待续)