-

从2021年4月起,论坛网上药店重新开放!详情查看

-

从2023年10月10日开始,华夏中医论坛启用备用域名tcmbe.com 详情查看

-

关于论坛电子书等资源下载权限的说明!详情查看

-

论坛官方2000人QQ群,欢迎加入!详情查看

-

对所有可能涉及版权的资源,论坛均不再公开展示!详情查看

您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

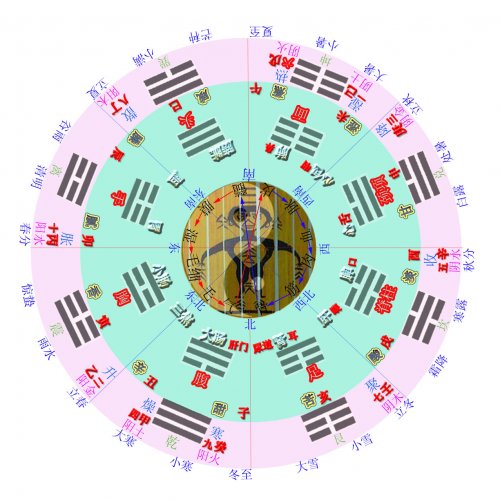

天地与人体关系图

- 主题发起人 寒心冰血

- 开始时间

不要厌恶科学对中医学的渗透!

氧气与一氧化氮最接近的分子量与容于水并包围细胞的现实就是中医学阴阳

又一个鸡同鸭讲!

春风能吹绿草木,秋风能吹枯草木。这是个真理,而秋天属肺也是中医经典的说法!为什么秋天属肺,中医学

有点意思。学习一下。

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

本帖最后由 寒心冰血 于 2014-3-23 10:59 编辑

2014年3月22日修正卦序及局部医理

2014年3月22日修正卦序及局部医理

附件

-

276.1 KB 查看: 17

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

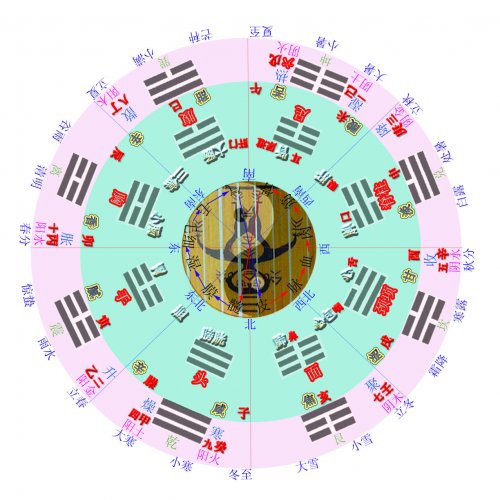

修正地方位分布图

1恢复阳尊地卑的传统认识,即以阳气运行路径为主的卦序图。阳始于北,升于南,后下坠。

2。遵循《黄帝内经》“圣人面南而立”的人体图像。

1恢复阳尊地卑的传统认识,即以阳气运行路径为主的卦序图。阳始于北,升于南,后下坠。

2。遵循《黄帝内经》“圣人面南而立”的人体图像。

附件

-

275.7 KB 查看: 19

- 注册

- 2014/02/13

- 帖子

- 196

- 获得点赞

- 0

- 声望

- 0

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

本帖最后由 寒心冰血 于 2014-3-27 15:23 编辑

热学原理,不是现代人专用方法。

《易经》刚柔概念就是古代的热学原理。

寒则刚,热则柔。

寒包含冷增长热消退以及寒消退热增长两个不同属性的过程,

热同样包含热增长寒消退和寒增长热消退过程。

因此:简单的寒热不能概括寒热互相争夺的初期过程。你所看到的热,是热强寒弱的现象;冷,则是热弱寒强的过程。

寒热变化互相推移的根源还在于升降。

升不等于热,降不等于寒。

古人早认为:冬至一阳生,即升开始。夏至一阴生,即降开始。但冬至和小寒、大寒,且是最冷时期;夏至、小暑和大暑是最热时期。

因此:升降不等于寒热。

你的一些观点固然有其理的一面,但只是冰山一角,不能以一概全,并不通用。

际学说,

热学原理,不是现代人专用方法。

《易经》刚柔概念就是古代的热学原理。

寒则刚,热则柔。

寒包含冷增长热消退以及寒消退热增长两个不同属性的过程,

热同样包含热增长寒消退和寒增长热消退过程。

因此:简单的寒热不能概括寒热互相争夺的初期过程。你所看到的热,是热强寒弱的现象;冷,则是热弱寒强的过程。

寒热变化互相推移的根源还在于升降。

升不等于热,降不等于寒。

古人早认为:冬至一阳生,即升开始。夏至一阴生,即降开始。但冬至和小寒、大寒,且是最冷时期;夏至、小暑和大暑是最热时期。

因此:升降不等于寒热。

你的一些观点固然有其理的一面,但只是冰山一角,不能以一概全,并不通用。

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

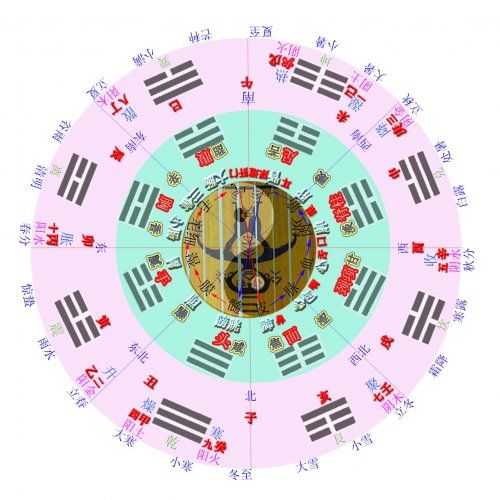

修正:

1.时间序和空间序一致。

2.人体空间序,是时间和空间的交集。

体现天生地,天地交合生人。

1.时间序和空间序一致。

2.人体空间序,是时间和空间的交集。

体现天生地,天地交合生人。

附件

-

206.2 KB 查看: 23

- 注册

- 2014/02/13

- 帖子

- 196

- 获得点赞

- 0

- 声望

- 0

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

本帖最后由 寒心冰血 于 2014-4-11 12:53 编辑

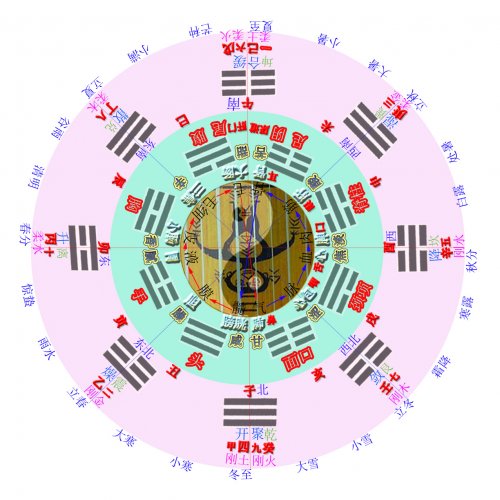

2014年4月10日修正

2014年4月10日修正

附件

-

492.4 KB 查看: 18

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

1.于易理而言,1、3、5、7、9是寒性强弱或刚性强弱。1以立秋开始,寒不显而藏,3寒始立,与热正消。5开始,寒降,9大寒收尾。所以,天德不能用九,乃大寒是也。乾之初爻,潜龙勿用,乃至大寒九时令。

2.于医理而言,体现了酸木、苦火、甘水的本质。

3.于十干而言,甲己为土,乙庚为金,丙辛为水,丁壬为木,戊癸为火。且甲乙丙丁戊,乃统阳道,始于立春,至于大暑。己庚辛壬癸,乃阴之道,始于立秋、至于大寒。

4.与八卦而言,更符合八卦属性。乾,阳之长始;震,阳之动;离,阳之升;巽,阳之散;坤,阴之生始;兑,阴之动;坎,阴之降;艮,阴之坚。

5.于药味属性而言,辛苦同道,酸甜同道,焦香同道,淡涩和咸臊同道,甘腻同道。淡涩、焦、甘、酸、苦为阴,聚合成体程度由弱道强,即:淡涩为阴体合——焦为湿——甘为敛——酸为收缩——苦为坚固。咸臊为阳气开——香为燥——腻为胀——甜为升——辛为散。

2.于医理而言,体现了酸木、苦火、甘水的本质。

3.于十干而言,甲己为土,乙庚为金,丙辛为水,丁壬为木,戊癸为火。且甲乙丙丁戊,乃统阳道,始于立春,至于大暑。己庚辛壬癸,乃阴之道,始于立秋、至于大寒。

4.与八卦而言,更符合八卦属性。乾,阳之长始;震,阳之动;离,阳之升;巽,阳之散;坤,阴之生始;兑,阴之动;坎,阴之降;艮,阴之坚。

5.于药味属性而言,辛苦同道,酸甜同道,焦香同道,淡涩和咸臊同道,甘腻同道。淡涩、焦、甘、酸、苦为阴,聚合成体程度由弱道强,即:淡涩为阴体合——焦为湿——甘为敛——酸为收缩——苦为坚固。咸臊为阳气开——香为燥——腻为胀——甜为升——辛为散。

- 注册

- 2013/07/15

- 帖子

- 172

- 获得点赞

- 1

- 声望

- 18

1.于易理而言,1、3、5、7、9是寒性强弱或刚性强弱。1以立秋开始,寒不显而藏,3寒始立,与热正消。5开始,寒降,9大寒收尾。所以,天德不能用九,乃大寒是也。乾之初爻,潜龙勿用,乃至大寒九时令。

2.于医理而言,体现了酸木、苦火、甘水的本质。

3.于十干而言,甲己为土,乙庚为金,丙辛为水,丁壬为木,戊癸为火。且甲乙丙丁戊,乃统阳道,始于立春,至于大暑。己庚辛壬癸,乃阴之道,始于立秋、至于大寒。

4.与八卦而言,更符合八卦属性。乾,阳之长始;震,阳之动;离,阳之升;巽,阳之散;坤,阴之生始;兑,阴之动;坎,阴之降;艮,阴之坚。

5.于药味属性而言,辛苦同道,酸甜同道,焦香同道,淡涩和咸臊同道,甘腻同道。淡涩、焦、甘、酸、苦为阴,聚合成体程度由弱道强,即:淡涩为阴体合——焦为湿——甘为敛——酸为收缩——苦为坚固。咸臊为阳气开——香为燥——腻为胀——甜为升——辛为散。

2.于医理而言,体现了酸木、苦火、甘水的本质。

3.于十干而言,甲己为土,乙庚为金,丙辛为水,丁壬为木,戊癸为火。且甲乙丙丁戊,乃统阳道,始于立春,至于大暑。己庚辛壬癸,乃阴之道,始于立秋、至于大寒。

4.与八卦而言,更符合八卦属性。乾,阳之长始;震,阳之动;离,阳之升;巽,阳之散;坤,阴之生始;兑,阴之动;坎,阴之降;艮,阴之坚。

5.于药味属性而言,辛苦同道,酸甜同道,焦香同道,淡涩和咸臊同道,甘腻同道。淡涩、焦、甘、酸、苦为阴,聚合成体程度由弱道强,即:淡涩为阴体合——焦为湿——甘为敛——酸为收缩——苦为坚固。咸臊为阳气开——香为燥——腻为胀——甜为升——辛为散。

- 注册

- 2014/02/13

- 帖子

- 196

- 获得点赞

- 0

- 声望

- 0