- 注册

- 2009/12/26

- 帖子

- 6715

- 获得点赞

- 255

- 声望

- 63

- 年龄

- 63

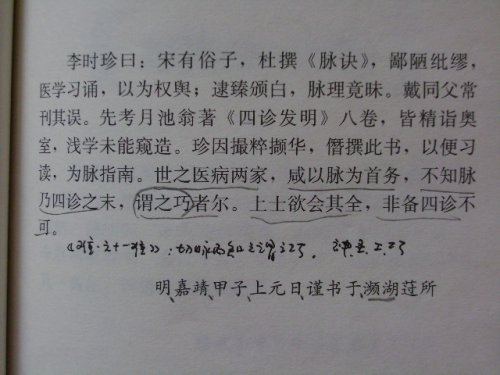

历代医家对脉学、脉诊的客观评说

金栋 河北省河间市人民医院

脉诊是中医四诊之一,是中医临床不可或缺的一种诊断方法,一般认为乃四诊之末。对于脉诊的诊断价值,历代医家观点不一,或夸大其词,过分强调脉诊的临床价值。中医经典《内经》和《难经》对脉诊断病的名称及意义,亦不统一。如《灵枢•邪气脏腑病形》篇载:“按其脉,知其病,命曰神。”《难经•第六十一难》载:“切脉而知之谓之巧……切脉而知之者,诊其寸口,视其虚实,以知其病,病在何脏何腑也。”实际上脉诊是中医诊病的一种技巧而已。因中医诊病历来强调四诊合参,故历代明智之医家对诊脉断病有非常客观的论述。兹略例如下以说明之。

金栋按:四诊合参,哪四诊?望闻问切也。其顺序与内容,首见于《难经•六十一难》。而《内经》亦只是三诊相参并提,见于《灵枢•邪气藏府病形篇》。

《灵枢•邪气藏府病形篇》:“见其色,知其病,命曰明(望诊);按其脉,知其病,命曰神(切诊);问其病,知其处,命曰工(问诊)。”张介宾《类经五卷•脉色类十七》注:“见色者,望其容貌之五色也。按其脉,切其寸口之阴阳也。问病者,问其所病之缘由也。知是三者,则曰明曰神曰工。而诊法尽矣。《六十一难》曰:‘望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧。’是为神圣工巧,盖本诸此。”

《难经•六十一难》:“经言:望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧。”徐大椿《难经经释》:“按:《灵•邪气脏腑病形篇》云:‘见其色,知其病,命曰明;按其脉,知其病,命曰神;问其病,知其处,命曰工。’与此不同,未知越人何所本也?”

金栋 河北省河间市人民医院

脉诊是中医四诊之一,是中医临床不可或缺的一种诊断方法,一般认为乃四诊之末。对于脉诊的诊断价值,历代医家观点不一,或夸大其词,过分强调脉诊的临床价值。中医经典《内经》和《难经》对脉诊断病的名称及意义,亦不统一。如《灵枢•邪气脏腑病形》篇载:“按其脉,知其病,命曰神。”《难经•第六十一难》载:“切脉而知之谓之巧……切脉而知之者,诊其寸口,视其虚实,以知其病,病在何脏何腑也。”实际上脉诊是中医诊病的一种技巧而已。因中医诊病历来强调四诊合参,故历代明智之医家对诊脉断病有非常客观的论述。兹略例如下以说明之。

金栋按:四诊合参,哪四诊?望闻问切也。其顺序与内容,首见于《难经•六十一难》。而《内经》亦只是三诊相参并提,见于《灵枢•邪气藏府病形篇》。

《灵枢•邪气藏府病形篇》:“见其色,知其病,命曰明(望诊);按其脉,知其病,命曰神(切诊);问其病,知其处,命曰工(问诊)。”张介宾《类经五卷•脉色类十七》注:“见色者,望其容貌之五色也。按其脉,切其寸口之阴阳也。问病者,问其所病之缘由也。知是三者,则曰明曰神曰工。而诊法尽矣。《六十一难》曰:‘望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧。’是为神圣工巧,盖本诸此。”

《难经•六十一难》:“经言:望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切脉而知之谓之巧。”徐大椿《难经经释》:“按:《灵•邪气脏腑病形篇》云:‘见其色,知其病,命曰明;按其脉,知其病,命曰神;问其病,知其处,命曰工。’与此不同,未知越人何所本也?”