-

从2021年4月起,论坛网上药店重新开放!详情查看

-

从2023年10月10日开始,华夏中医论坛启用备用域名tcmbe.com 详情查看

-

关于论坛电子书等资源下载权限的说明!详情查看

-

论坛官方2000人QQ群,欢迎加入!详情查看

-

对所有可能涉及版权的资源,论坛均不再公开展示!详情查看

您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

《李氏五味脉法》初探

- 主题发起人 李运财

- 开始时间

- 注册

- 2014/10/25

- 帖子

- 147

- 获得点赞

- 3

- 声望

- 18

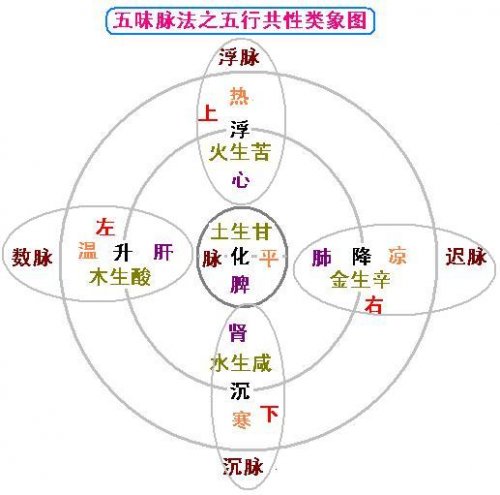

五味脉法,类象五行:

附件

-

32.6 KB 查看: 38

- 注册

- 2014/10/25

- 帖子

- 147

- 获得点赞

- 3

- 声望

- 18

在尝试论述两脉之后,先来确定一下五藏之本脉,五藏因其阴阳之差异,各有所主,必有其气血之本,此即本脉也。一脉分三候,候其中者为本,候浮、候沉皆强弱盛哀之差异者,乃病也。肝之本气也,温性,快也,候其中者数为其本,不实不虚。心之本气为浮,热性,候其中者浮为其本,不实不虚。余皆同理也,肺候中迟为其本脉,肾候中沉为其本脉。

俗语“知常达变”,五脏之脉何以为常?自古少有论此,常以“平脉”为常,怎奈五脏皆平?各藏气血不一,何独平脉为常?

知常才能知变,知常才能知偏,知正才能知胜败,知正才能有比较,有比较才能有重点,知重点才能知辩证之所主,五脏之常,必定不同存也,五脏之常,只存在于心中,只存在理论之常。

俗语“知常达变”,五脏之脉何以为常?自古少有论此,常以“平脉”为常,怎奈五脏皆平?各藏气血不一,何独平脉为常?

知常才能知变,知常才能知偏,知正才能知胜败,知正才能有比较,有比较才能有重点,知重点才能知辩证之所主,五脏之常,必定不同存也,五脏之常,只存在于心中,只存在理论之常。