-

从2021年4月起,论坛网上药店重新开放!详情查看

-

从2023年10月10日开始,华夏中医论坛启用备用域名tcmbe.com 详情查看

-

关于论坛电子书等资源下载权限的说明!详情查看

-

论坛官方2000人QQ群,欢迎加入!详情查看

-

对所有可能涉及版权的资源,论坛均不再公开展示!详情查看

您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

请尝试升级或使用 其他浏览器。

医理探讨 五运六气一体化之集中程度混沌中医学

- 主题发起人 云溪

- 开始时间

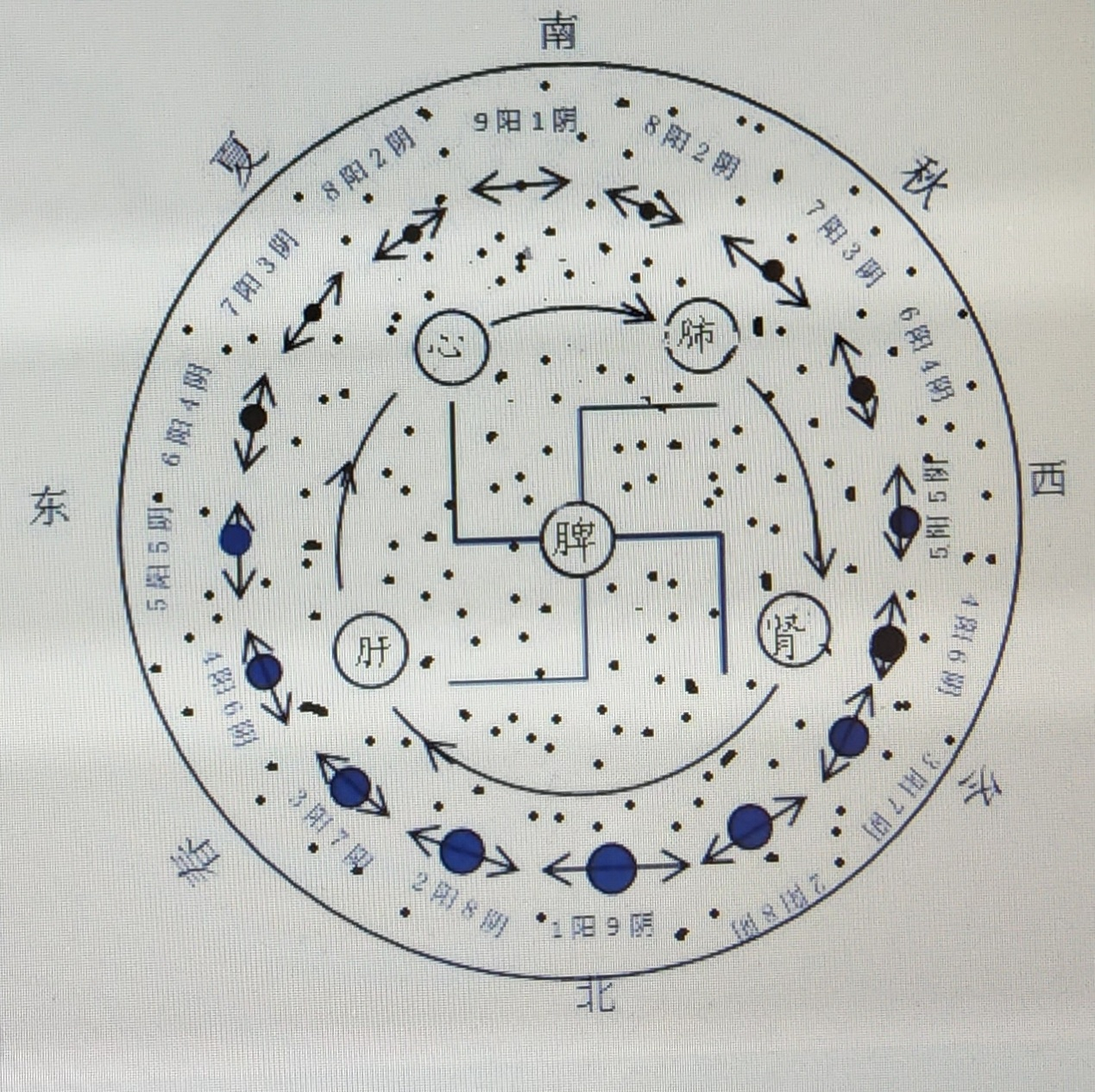

右图模型可知在古人的眼中,从气本论来看待人之组成,非常明显,人之有形器官,即今之解剖器官是气之聚集态,且这些聚集态亦处在动态之中,其次组成人的尚有弥散态之气,这些弥散态通过前面所讲过的分数维的间隙空间,往来于人体与外界之间,对待单个人来讲它不属于个人而属于大众所共有,这就是我们讲的公共环境。那么怎么将五行模型渗透融入到人身上来,显然古人是轻车熟路,在前面讲到古人在构建五行代替八卦时,在大自然中选取五种具体的物象来代替抽象的卦爻符号。同样的思路,古人必须在人身上找出五个类似的具体物象来指代五行,显然这五种具体的物象在人体的表面是找不出来的。而当时古人已经有了粗糙的解剖基础,从文献上看,古人已经通过解剖认识到了心、肺、肝、肾、胃、大肠、小肠、膀胱、肾等等脏器.,那么古人会自然而然的想到从这些器官来选出一些代表。因为从气本论而言这些脏器本身也就是一气周流之中流转形成的,它自身就是就代表着某种相应的气化形式。它自然也就可以用来指代五行。问题在于所认识的脏器不止有五,如何从这些脏器之中选出五个脏器,因为这五个脏器它必须具有两大特点:<1>,它必须具体显著这样才能具代表性。<2>同五行类似。我们看到古人将五行模型平移套用到人身上时采用比附的手段。五行模行之中.火金在上,而人体…之实体心肺在上,古人用心肺来指待金火。木水在下,古人用居实体之下之肝肾来代替。土居中央,古人选取了脾(今之胰腺。)来代替,型中火金在上,木水在下故将心脏与金火相配,肝肾与木水相配,脾居中将其与土相配套。而为什么将心与火相配,肺与金相配,这就关系到古人的阴阳概念,古人将奇数当作阳,偶数为阴,而人体之中肺有两叶,而心形则一。故心为阳,肺为阴。同理,肝肾居下,肾有双叶,肝形则一,故肝为阳,肾为阴。

当从人体中选取五个脏器来指代五行后,由此整个五行模型也就融入应用到人身上来。接着,古人进步将人这个小天地(局部与个别)与整个大天地(普遍与一般)联系起来。《藏象论》说:

帝日:藏象如何?

岐伯日:心者生之本,神之变,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也,其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。

……

《索问.金匮真言论》日:五脏应四时,各有收受乎…有,东方青色入通于肝,开窃于目…南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心……;

……

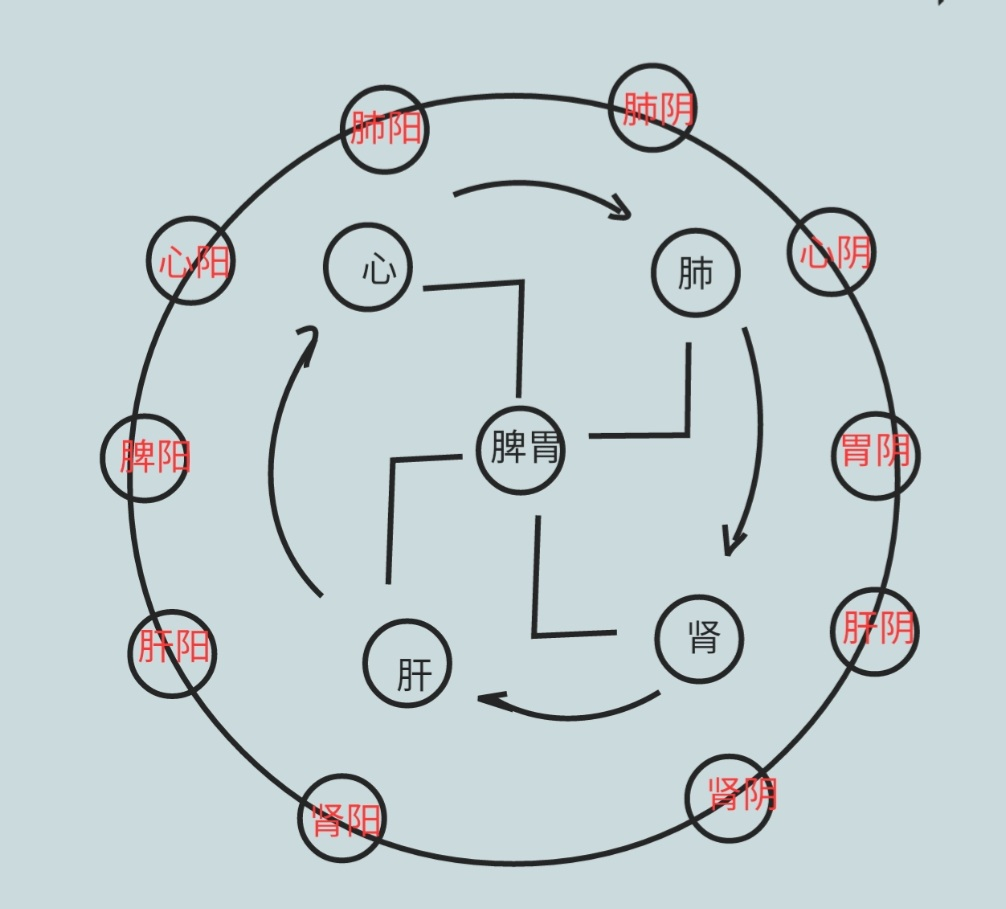

此即将中医之五脏融入时空之中,这种理论的形成。使得中医五脏其内涵发生了根本性的变化。五脏不再仅仅是人体的内部器官,而是和整个宇宙的结合起来,成为宇宙一个不可分割的组成部分。五脏不再是象解剖之器那种僵死的概念与东西,而成为一个不断变化的形态。在此基础上我建立了中医之五脏模型,如下图示:

当从人体中选取五个脏器来指代五行后,由此整个五行模型也就融入应用到人身上来。接着,古人进步将人这个小天地(局部与个别)与整个大天地(普遍与一般)联系起来。《藏象论》说:

帝日:藏象如何?

岐伯日:心者生之本,神之变,其充在血脉,为阳中之太阳,通于夏气。

肺者,气之本,魄之处也,其华在毛,其充在皮,为阳中之太阴,通于秋气。

……

《索问.金匮真言论》日:五脏应四时,各有收受乎…有,东方青色入通于肝,开窃于目…南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心……;

……

此即将中医之五脏融入时空之中,这种理论的形成。使得中医五脏其内涵发生了根本性的变化。五脏不再仅仅是人体的内部器官,而是和整个宇宙的结合起来,成为宇宙一个不可分割的组成部分。五脏不再是象解剖之器那种僵死的概念与东西,而成为一个不断变化的形态。在此基础上我建立了中医之五脏模型,如下图示:

从气本论而言,中医五脏的本质就是一团阳升阴降的气之流,具体而言,所谓的心脏就是一团向上的发散的,温通的气之流,隶属火行,具有升散宣通的能力。.所谓的肺脏就是一团肃降,清凉,趋下的气之流隶属金行,具有清降下行的趋势的能力。所谓的肾脏就是一团趋下的、收敛的气之流,隶属水行,其具有趋下、收敛的能力。所谓的肝脏就是一团趋上的升散的气之流。隶属木行,其具有趋上,条达疏泄的能力所谓的脾脏就是两团一边趋上一边趋下协调升降的中气之流。隶属士行,具有协凋升降的能力。其中肝脏同心脏其实都一股升散的气之流,不过有程度上的差异,其性属阳。同理,肺脏同肾脏有都属一团肃降收敛的气之流,亦不过是程度上的差异而已、其性属阴。

总结,古人在用五行套用到人身上来,用人体的五个脏器来指代.五行,如是这个五个脏器便指代了整个人体,同时同整个宇宙连系起来并融入其中,从这个过程中我们发现几个特点。

<1>指代性,很明显人体认识的脏器不止有五,况且这些有形之脏器,只是气之聚集态的一种,而构成人之组成的尚有气之弥散态,故五脏只是一个代表,就好比当今的人民代表大会,人大代表,不仅仅代表它自己,亦代表着他身后的广大人民群众。五脏亦然。整个五脏不-仅仅是指五个脏器,更重要的是住代表了一个完整的有机整体。而后世医家在理解上出现了以偏概全将手指当月亮的错误理解。并如脾脏,现代学者证实这个牌就是现代解剖学的胰腺。在五行中它是土脏的代言人:“四象皆从土化”,“脾胃大肠小肠三焦膀胱…其味甘,其色黄,此至阴之类通于土气”这是一个多么宽广,宏大的概念。当今医家把它理解成一把小小的镰刀,中医发展沦落到今天这个地步,应当是不意外,奇怪的。

〈2〉选择随意性,在当时的条件下古人认识到的脏器不止有五,但如同推选人大代表样,代表只能由少数人来做,不是人人都来当,如果人人都来当,也就无所谓代表了,尽管人人都有当代表的权力。僻如脾脏来指代土脏,而实际土脏有阳土和阴土之分,一般将脾作为阴土,胃作为阳土,在五行模行中以脾脏作了总代表,但在《内经》中我们见到古人是将脾胃混用的。但这并要紧,古人并不过分看重这个名字。关键它能够为人民服务就可以了。2002年《中国中医药报》发表了一篇《确立脑主神明是中医的发展突破点》引发了一场擂台比武一样的大争论。专家之多,时间之久。现在还在争吵不休。其实这是没有意义的。就算将心主神明换成脑主神明,也不是什么突破和发展,挽个代表而已,关键是火主神明。其实这个神明应当是指狭义的神明,其中肺藏魄、肝藏魂、脾藏意,肾藏志,其魄魂意志都属神明(广义),故从整体观而言:应为五脏主神明(广义)。

五行模型是一个具有元视角的模型

西医攻击中医的脏腑,说中医脏器的具体位置不对,僻如肝生于左,肺藏于右,对于这个问题的辩护,张其成教授说:中医藏相是模型,西医脏器是原型,如果原来的脏器原形与这个功能模型不相附,在藏象理论构建过程中,宁可改变其形状也要适合这种思维模型。僻如左肝右肺,应该说张其成老师说到点子上去了。但这种解释不尽人意,我们知道模型是对特定的目的而对认识对象所作的一种简化表达或描述。被认识的对象称为原形。模型最突出的特点是简化、省略一些重复繁琐的细节和过程。模型分为物质模型和概念模型。物质模型是以实物再现原形。僻如地球仪。概念模型的对象虽然也是原形。但是通过思维对认识的对象进行一番简化综合的映象。法国复杂系统研究所所长保罗.布尔吉纳说:“对于复杂系统的理解是通过它们的模型来实现的,它们的模型通常受到科学的通常的规则的双重约束,一方面它们应以提供可观察的资料的重构,另一方面又要尽可能简约。也就是说即要在理论的框架中抽象地重构现实的可观察资料,又要有效地克服信息沉余,抓住其根本性的东西,从而实现复杂系统信息的压缩化和简约化,这对模型设计者的要求非常高,常常要超乎寻常的思维,才能构建出高明的理论性概念模型。另一个法国著名系统论专家莫兰说:“处理复杂性问题的唯一途径就是开化元视角”而人体五行模型就是这种具有元视角的概念性模型。在现代医学研究者的眼中,人体是一个复杂的系统,具有基因,细胞,组织,,个体等层次,现代医学重分析,重微观。希望通过微观来了解宏观,结果它发现微观现象和宏观现象往往是不确定的,于是现代医学以至系统科学都感觉遇到了一个世纪困惑:复杂性与不确定性。而在中国古人眼中,大道至简,古人整个的宇宙变化运动规律就是阴降阳升之一气周流,在这个一气周流之中产生了人,故人的本质也就是一团阳升阴降之周流之气。而这种阴降阳升表现在五行模型中。以土为中心,木火左升,金水右降。在方位土为中心,木为东方,火为南方,金为西方,水为北方,落实到平面图上就成了左为阳,故东与南则处在左边,右为阴故西与北就处在右边。故《素问阴阳应象大论》就讲,天地者,万物之上下也,阴阳者,血气之男女也,左右者,阴阳之道路也。而这种五行模型平移套用到人体上来。就变成了心肝居左,肺肾居右,脾居中心,所以<<内经>>的脏象位置其本质是五行模型方位的模拟,而五行模型是概念性模型,不是物质性模型,故西医对中医脏器位置的攻击其实就是一种误解。说白了就是站在物质模型的角度攻击比自巳高明得多的概念性模型。五行模行做为人的产生本源模型,故其本身就是一种以元视角的角度来看人的机能活动,因此五行模型是一个具有元视角的模型。通过这个模型,古代医家借五行之理,运用解剖内脏之名,将生命体的神机赋予五脏,从整体角度,将复杂的生理机能系统整合为相互独立,又相互联糸,相互促进又相互制约的五脏。

总结,古人在用五行套用到人身上来,用人体的五个脏器来指代.五行,如是这个五个脏器便指代了整个人体,同时同整个宇宙连系起来并融入其中,从这个过程中我们发现几个特点。

<1>指代性,很明显人体认识的脏器不止有五,况且这些有形之脏器,只是气之聚集态的一种,而构成人之组成的尚有气之弥散态,故五脏只是一个代表,就好比当今的人民代表大会,人大代表,不仅仅代表它自己,亦代表着他身后的广大人民群众。五脏亦然。整个五脏不-仅仅是指五个脏器,更重要的是住代表了一个完整的有机整体。而后世医家在理解上出现了以偏概全将手指当月亮的错误理解。并如脾脏,现代学者证实这个牌就是现代解剖学的胰腺。在五行中它是土脏的代言人:“四象皆从土化”,“脾胃大肠小肠三焦膀胱…其味甘,其色黄,此至阴之类通于土气”这是一个多么宽广,宏大的概念。当今医家把它理解成一把小小的镰刀,中医发展沦落到今天这个地步,应当是不意外,奇怪的。

〈2〉选择随意性,在当时的条件下古人认识到的脏器不止有五,但如同推选人大代表样,代表只能由少数人来做,不是人人都来当,如果人人都来当,也就无所谓代表了,尽管人人都有当代表的权力。僻如脾脏来指代土脏,而实际土脏有阳土和阴土之分,一般将脾作为阴土,胃作为阳土,在五行模行中以脾脏作了总代表,但在《内经》中我们见到古人是将脾胃混用的。但这并要紧,古人并不过分看重这个名字。关键它能够为人民服务就可以了。2002年《中国中医药报》发表了一篇《确立脑主神明是中医的发展突破点》引发了一场擂台比武一样的大争论。专家之多,时间之久。现在还在争吵不休。其实这是没有意义的。就算将心主神明换成脑主神明,也不是什么突破和发展,挽个代表而已,关键是火主神明。其实这个神明应当是指狭义的神明,其中肺藏魄、肝藏魂、脾藏意,肾藏志,其魄魂意志都属神明(广义),故从整体观而言:应为五脏主神明(广义)。

五行模型是一个具有元视角的模型

西医攻击中医的脏腑,说中医脏器的具体位置不对,僻如肝生于左,肺藏于右,对于这个问题的辩护,张其成教授说:中医藏相是模型,西医脏器是原型,如果原来的脏器原形与这个功能模型不相附,在藏象理论构建过程中,宁可改变其形状也要适合这种思维模型。僻如左肝右肺,应该说张其成老师说到点子上去了。但这种解释不尽人意,我们知道模型是对特定的目的而对认识对象所作的一种简化表达或描述。被认识的对象称为原形。模型最突出的特点是简化、省略一些重复繁琐的细节和过程。模型分为物质模型和概念模型。物质模型是以实物再现原形。僻如地球仪。概念模型的对象虽然也是原形。但是通过思维对认识的对象进行一番简化综合的映象。法国复杂系统研究所所长保罗.布尔吉纳说:“对于复杂系统的理解是通过它们的模型来实现的,它们的模型通常受到科学的通常的规则的双重约束,一方面它们应以提供可观察的资料的重构,另一方面又要尽可能简约。也就是说即要在理论的框架中抽象地重构现实的可观察资料,又要有效地克服信息沉余,抓住其根本性的东西,从而实现复杂系统信息的压缩化和简约化,这对模型设计者的要求非常高,常常要超乎寻常的思维,才能构建出高明的理论性概念模型。另一个法国著名系统论专家莫兰说:“处理复杂性问题的唯一途径就是开化元视角”而人体五行模型就是这种具有元视角的概念性模型。在现代医学研究者的眼中,人体是一个复杂的系统,具有基因,细胞,组织,,个体等层次,现代医学重分析,重微观。希望通过微观来了解宏观,结果它发现微观现象和宏观现象往往是不确定的,于是现代医学以至系统科学都感觉遇到了一个世纪困惑:复杂性与不确定性。而在中国古人眼中,大道至简,古人整个的宇宙变化运动规律就是阴降阳升之一气周流,在这个一气周流之中产生了人,故人的本质也就是一团阳升阴降之周流之气。而这种阴降阳升表现在五行模型中。以土为中心,木火左升,金水右降。在方位土为中心,木为东方,火为南方,金为西方,水为北方,落实到平面图上就成了左为阳,故东与南则处在左边,右为阴故西与北就处在右边。故《素问阴阳应象大论》就讲,天地者,万物之上下也,阴阳者,血气之男女也,左右者,阴阳之道路也。而这种五行模型平移套用到人体上来。就变成了心肝居左,肺肾居右,脾居中心,所以<<内经>>的脏象位置其本质是五行模型方位的模拟,而五行模型是概念性模型,不是物质性模型,故西医对中医脏器位置的攻击其实就是一种误解。说白了就是站在物质模型的角度攻击比自巳高明得多的概念性模型。五行模行做为人的产生本源模型,故其本身就是一种以元视角的角度来看人的机能活动,因此五行模型是一个具有元视角的模型。通过这个模型,古代医家借五行之理,运用解剖内脏之名,将生命体的神机赋予五脏,从整体角度,将复杂的生理机能系统整合为相互独立,又相互联糸,相互促进又相互制约的五脏。

難點在於, 你的第1~3步是工程應用, 但是中醫背後原理自太古流傳下來的,可能遠遠不足三成. 在原理極度缺乏的情況下, 必須專注在重新開發基礎原理, 不然一昧的搭入工程步驟中(也就是優化), 結果不可能回到黃帝時代的效果.前言

• 我一向認為做任何事,只有三步,首先第一步建立一個完整的體系,其次第二步再設計一套完整的操作流程,第三步建立一個返匱機制。 理論體系會完整說明事務之間的縱橫聯糸,各自定位。 操作流程會讓操作者按部就班,步驟清晰,防杜絕遺漏已至於不犯致命錯誤或少犯錯誤,返匱機制是針對前面實踐所帶來結果和預期的反差,進一步總結和改良與完善。 有了這兩樣東西辦事就方便了,在實際工作中只要在理論體系的支撐和指導下,按著操作流程一步一步做就是了。 最後在實踐的基礎上進一步從正反兩方面進行總結,不斷完善前面兩步。 以以上標準來看待當今中西醫的醫療活動,不難發現,這兩個方面,操作流程基本完善了,但醫學體系卻大不盡人意,中西醫理論體系都是如此,尤其是西醫,當今中醫學者煙建華教授一針見血指去,儘管西醫的發展日新月異,但在臨床上的尷尬,暴露了西醫整個醫學體系上的缺陷。 新冠病毒治療就是一個最典型的例子,不知從何下手,只能對症治療。 與西醫相比,建立在整體觀上的中醫在體系上是優於西醫的,但同樣不盡人意,因為這個體系同樣是有漏的,中醫流派眾多,尤如亂世之戰國諸候,一盤散沙。 以致一部《傷寒論》競然有三百余家的註解詮釋,並且有莫衷一時的結論,這隻能導致實際臨床的無所適從和迷霧漫天,因此,中醫學者煙建華鄭重指出,建立一套完整統一的中醫基礎理論體糸是中醫發展復興的當務之急和首要任務。 因為中醫自有中醫學的理論體系,只有對中醫學理論的相關知識必須全面深入的理解. 才能在臨床實踐當中針對病人表現出來的癥狀群進行有機的歸類. 分析,推理,分清病情輕重緩急主次,治療才不會失去方向和和應的程度把握。 因為中醫的辨證論治,理法方藥,本身就是一個邏輯推理,按圖素驥,順滕摸瓜過程。 應當指出,當前的中醫基礎理論存在斷層,零碎,層次不清. 混亂不堪的狀況,以致在臨床實踐中,由於缺泛體系支撐,我們的理法方藥很粗糙且空虛,不能做到知其然更要知其所以然,大部份中醫在臨床中走捷經喜歡提倡所謂的方證應對,結果套對了自然皆大歡喜,套不對就忙然無措了。 大部份中醫開的方子的藥味東一味,西一味,想到那味就那味,這一切的一切都是由於沒有體系理論的指導和支撐。 從而失去了嚴密的邏輯體系,和嚴格的推理。 然而,中醫基礎理論體系研究是一個長期而又艱巨的任務,它需要研究者有一定的天 賦,具體說來就是研究者需要有極其敏銳的觀察能力,需要有高度的綜合,總結,概括能力。 需要有對抽象事物的高度感知能力。 需要有嚴謹和準確的表達能力,這一切的一切,應該說在中醫的歷史中好象很少有這種全面和特殊能力的人,我在此做這項工作,除了內心的願力,我可能多多少少,基本具備上述的各種能力,其次好在上有先賢的教誨,下有後賢的經驗,站在這個肩膀之上,這個體系的建立好象並沒有想像之中的那麼難,做為一個中醫的資深研究者,我幾乎把自已的一生都搭進出了, 算是建立了一套基本還算完整的中醫理論體系,實際上這套東西應當算是古今先賢的,我不過是疏理,優化整合而已,我希望有緣讀到它的人抱著佛家不重先學,不輕未學的態度,因為我相信它是有價值的,我更願望廣大的中醫學者能參與進來,因為中醫是大家的中醫,為天地立心,為生民立命,為聖賢繼絕學,為萬世開太平, 宋賢張載的橫渠四句的知行合一其實也並沒有那麼高大上。 和高不可攀,只要有這個心和實際行動就是了。 末了,還是屈大夫那句話,路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。

我同意你說的臨床是當代中醫重心(也就是半人體實驗吧, 別把人醫死就好), 用病人的反饋去鞏固自己對中醫的理解(因為中醫百家資料太亂太不完整等等), 整出一個相對比較可靠的筆記. 但古人也說了, 要德性夠高(領悟天地的原理), 才能真的做個厲害的醫生. 但當今學校教的牛頓世界視角,可能遠低於古人對天地的領悟.

或許, 我們可換個方式揣摩, 若我們有超能力, 能抹除中醫的一種知識, 抹除那一樣能徹底讓中醫從歷史消失? 那件知識可能就是中醫最核心的之處. 然後努力拓展之, 也許才能有機會reboot中醫.

不管怎樣. 你的總結與撰寫還是極好的. 有機會可以交流下.

最后编辑:

周朝人做过一次,周人害怕夺权历史之重现,把之前“公天下”的所有知识全部抹去,当中自必包括五运六气之历法,这当是核心了吧?但中医依然不死。但今天要中医去学西医,即使不死也就半死不活了!或許, 我們可換個方式揣摩, 若我們有超能力, 能抹除中醫的一種知識, 抹除那一樣能徹底讓中醫從歷史消失? 那件知識可能就是中醫最核心的之處. 然後努力拓展之, 也許才能有機會reboot中醫.

不是,我说的是过去式,是已发生了之事件,所以此时之中医已非周之前的中医而已。正如此时的中医已非民国时的中医一样。所以你覺的把五運六氣抹除, 我們這代就不會有機會聽到中醫兩字?

周之前用真五运六气,之后用伪五运六气(是用碎片重新发明、还是被周人改写了、仍不太清楚),讲完。周以前的中醫, 是怎樣的存在? 巫醫?