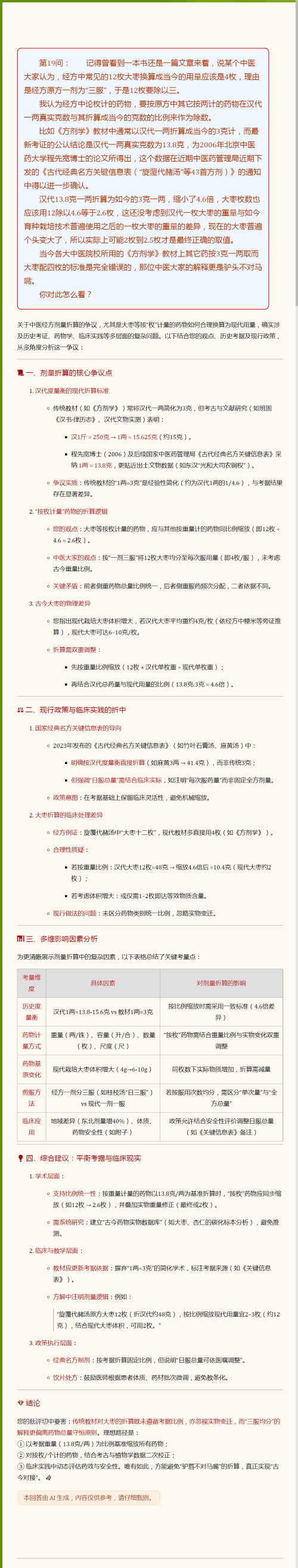

中药处方需要改革,将处方改为一半剂量,好处多。

1比如藿香正气散传统处方:藿香9克、紫苏6克、白芷6克、大腹皮12克、茯苓12克、白术9克、陈皮6克、厚朴9克、半夏9克、桔梗6克、甘草6克、生姜6克、大枣3枚。

医嘱三剂水煎服,一般是一剂煎两次,混合后,分早晚两次服完。这样,一剂的一半可煎药后服下,另一半要等约十小时或过夜温一下服下。

2藿香正气散改革处方:藿香4.5克、紫苏3克、白芷3克、大腹皮6克、茯苓6克、白术4.5克、陈皮3克、厚朴4.5克、半夏4.5克、桔梗3克、甘草3克、生姜3克、大枣2枚。

其实改革处方是传统处方的一半剂量。好处是:

A,一次煎服一剂,只煎一次,煎后倒掉。

B,所煎成的中药汤,当即待温时服下,避免传统处方的另一半要等约十小时或过夜温热后服下。

C,每次煎药只需一半时间,缩短煎药时间,随服随煎。

D,药效会比传统处方略好点,因为煎成的药不需要放置约十小时,常见炒菜,剩饭不过夜,放久了就有了质的变化。中药也一样,不宜久放。

此建议,本人长年服药煎药经验所得,希望中医界改变几千年的传统处方剂量,方便于民,造福民众。至于近百种籽实药和骨石药捣碎问题,药房抓药分剂倒药多少不均的问题,三四种半夏,药房仅有一种问题,先煎后下的问题,煎药武火文火的问题,根茎与花叶煎药加多少水的问题,煎煮时间长短的问题,一剂药煎成汁后约剩多少克(毫升)为宜的问题,炒焦太过或成炭的问题,生虫变质的问题,在此先不赘述。

1比如藿香正气散传统处方:藿香9克、紫苏6克、白芷6克、大腹皮12克、茯苓12克、白术9克、陈皮6克、厚朴9克、半夏9克、桔梗6克、甘草6克、生姜6克、大枣3枚。

医嘱三剂水煎服,一般是一剂煎两次,混合后,分早晚两次服完。这样,一剂的一半可煎药后服下,另一半要等约十小时或过夜温一下服下。

2藿香正气散改革处方:藿香4.5克、紫苏3克、白芷3克、大腹皮6克、茯苓6克、白术4.5克、陈皮3克、厚朴4.5克、半夏4.5克、桔梗3克、甘草3克、生姜3克、大枣2枚。

其实改革处方是传统处方的一半剂量。好处是:

A,一次煎服一剂,只煎一次,煎后倒掉。

B,所煎成的中药汤,当即待温时服下,避免传统处方的另一半要等约十小时或过夜温热后服下。

C,每次煎药只需一半时间,缩短煎药时间,随服随煎。

D,药效会比传统处方略好点,因为煎成的药不需要放置约十小时,常见炒菜,剩饭不过夜,放久了就有了质的变化。中药也一样,不宜久放。

此建议,本人长年服药煎药经验所得,希望中医界改变几千年的传统处方剂量,方便于民,造福民众。至于近百种籽实药和骨石药捣碎问题,药房抓药分剂倒药多少不均的问题,三四种半夏,药房仅有一种问题,先煎后下的问题,煎药武火文火的问题,根茎与花叶煎药加多少水的问题,煎煮时间长短的问题,一剂药煎成汁后约剩多少克(毫升)为宜的问题,炒焦太过或成炭的问题,生虫变质的问题,在此先不赘述。

,

,